L’exploitation des carrières du Massif de l’Hautil

La colline de l’Hautil est une masse gypseuse recouverte dans la partie inférieure d’un terrain argilo-calcaire très fertile ; au sommet du plateau, nous trouvons le terrain lacustre supérieur des meulières. On retrouve aujourd’hui dans le sous-sol de notre colline différentes couches marneuses, argileuses, crayeuses et coquillières.

Le soubassement gypseux a fait l'objet, entre le début du 19è siècle et 1979, d'une exploitation intensive pour la fabrication du plâtre. C'est ainsi que 650 hectares de terrains ont été sous-minés et peuvent être le siège de mouvements du sol de type affaissement-effondrement.

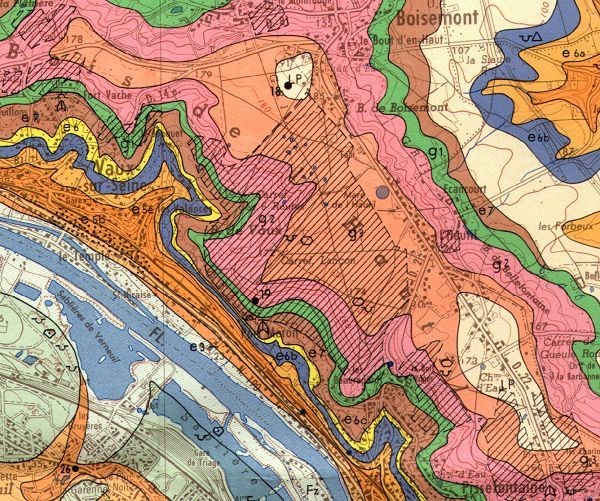

La carte géologique fait apparaître en hachuré la situation des carrières souterraines.

L'horizon exploitable a une épaisseur qui varie entre 9 mètres au sud et 4 mètres au nord. Il surmonte un ensemble marneux constituant les marnes infragypseuses, dans lesquelles s'intercalent des bancs de gypse peu épais, inexploitables dans des conditions techniques et économiques satisfaisantes.

Les entrées des galeries se situent au droit des versants. Le recouvrement, de l'ordre de 12 mètres à cet endroit et de 75 mètres au sommet de la butte, est constitué par, du bas vers le haut :

- un ensemble de nature à dominante marneuse, d'une vingtaine de mètres d'épaisseur ;

- des sables présentant une épaisseur maximale de l'ordre de 45 mètres, et aquifères à leur partie inférieure ;

- des argiles renfermant des blocs de meulière réduites à quelques mètres.

La méthode d’exploitation utilisée est celle dite ‘par piliers abandonnés’. Cela signifie que l’extraction (abattage à l’explosif) a été effectuée selon un réseau plus ou moins orthogonal de galeries, laissant des ‘piliers’, donc du matériau en place, pour soutenir les terrains sus-jacents. L’accès se fait généralement à flanc de coteau, par puits ou par plan incliné, suivant la situation et la profondeur du matériau à exploiter.

Au cours des siècles, les modes d’exploitation ont évolué. Avant 1900, les piliers sont disposés de manière anarchique et de taille très variable. Au début du 20 ème siècle, les piliers ont des sections constantes et sont alignés ou disposés en quinconce.

Avant la mécanisation du forage nécessaire à la mise en place des charges explosives, seule la couche tendre du gypse (les 2/3 supérieurs) a été exploitée.

Dans tous les cas subsistent des piliers censés assurer la stabilité des excavations ; le taux de défruitement, qui est le rapport de la surface des vides (surface exploitée) sur la surface totale, varie entre 65 et 85% dans les anciens travaux, est assez constant et de l'ordre de 75% dans les quartiers récents.

La hauteur des galeries est liée à celle de l'horizon exploitable sachant qu'un banc de gypse a été délaissé au toit et au mur des galeries.

Remarque : A partir de 1959, et jusqu'à la fin de l'exploitation en 1979, a été appliquée la technique de l'affaissement dirigé qui, théoriquement, annule les vides résiduels et donc le risque d'effondrement.